Ultra-Small Solar Sail

当研究室を中心とした、東京科学大学、JAXA宇宙科学研究所および他大学の研究者からなる超小型ソーラーセイルプロジェクトについて紹介します。

ソーラーセイルとは?

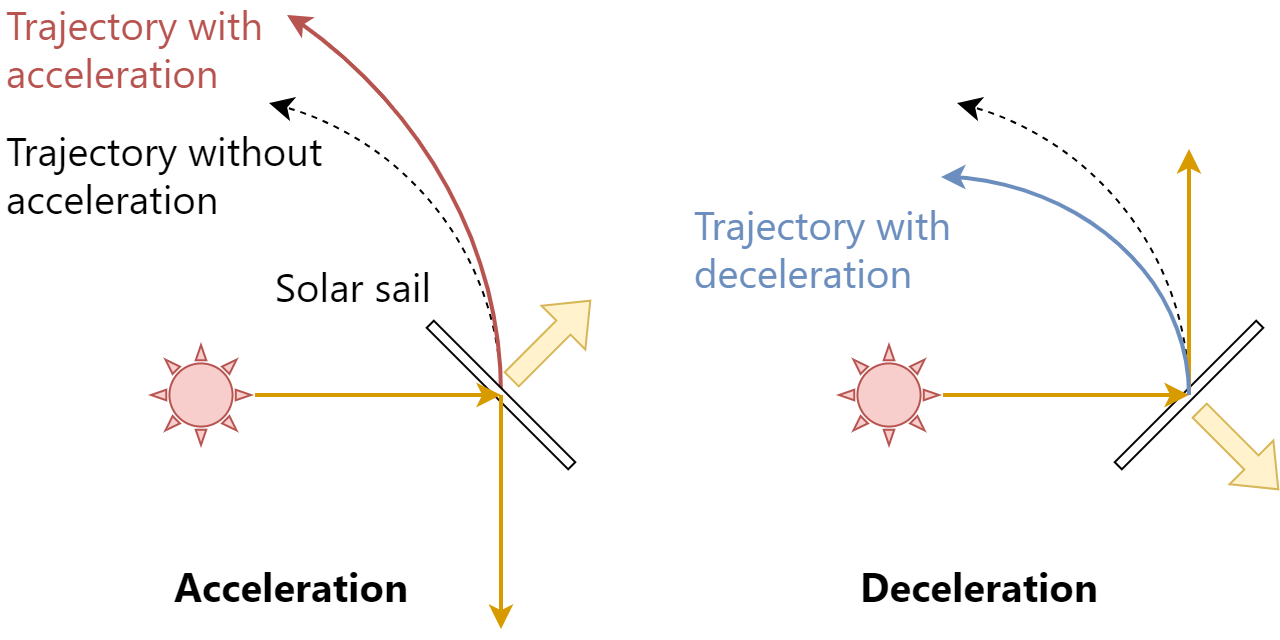

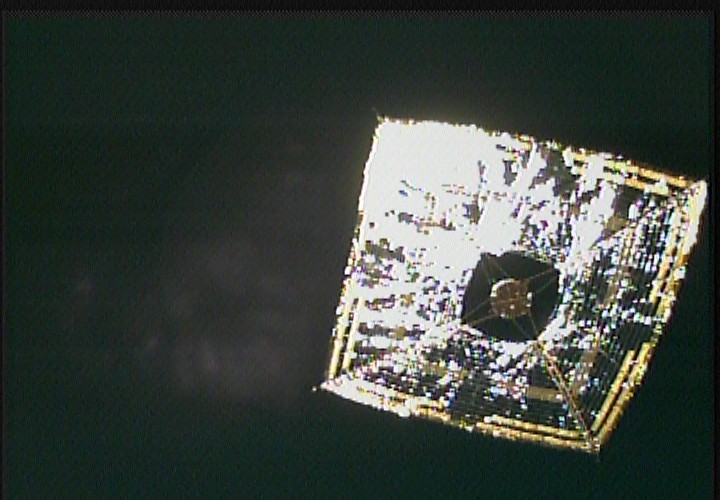

物体に太陽光が当たることで生じる力(太陽光に押される力)を太陽輻射圧と呼びます。例えば1 m四方の鏡面に垂直に太陽光が入射した場合、その面全体にはたらく力はおよそ10 μN程度(1 mg弱の物体にはたらく重力と同程度)と非常に小さく、地上で実感することはできません。しかし宇宙空間では、反射率の高い大きな帆(セイル)を展開すれば、長時間かけて加速し、軌道を変えることが可能です。この原理を利用して推進する宇宙機をソーラーセイルと呼びます。一般的な宇宙機は軌道を変える際に推進剤を消費してガスを噴射する必要があり、どれだけの時間・どれだけの加速量で軌道変更できるかは推進剤の搭載量に依存します。宇宙空間で推進剤を補給することは(現時点では)難しく、推進剤が枯渇すると軌道制御は困難になります。一方、ソーラーセイルは推進剤を消費しない(推進剤フリーである)ため、適切に利用すれば長期間にわたり軌道制御を継続でき、様々な宇宙探査ミッションに有効です。ソーラーセイルの概念は100年以上前に提案されましたが、惑星間空間で初めて実証されたのは2010年打ち上げのIKAROS(JAXA)です。近年ではLightSail-2(2019年打ち上げ)、NEA Scout(2022年打ち上げ)、ACS3(2024年打ち上げ)などのミッションが続いています。

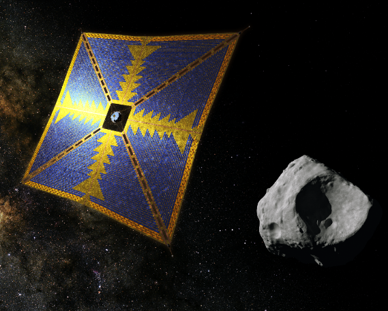

セイル上にその面積を活かして多くの薄膜太陽電池を配置すれば、一般的な宇宙機と比べてより大きな電力を得ることができます。さらに、この電力を利用すれば高効率(燃費の良い)な電気推進(イオンスラスタなど)を使用できるようになります。このように太陽輻射圧と電気推進の推力を併用して軌道制御を行う宇宙機をソーラー「電力」セイルと呼びます。日本独自の、ソーラーセイルの上位のコンセプトです。推進剤フリーなソーラーセイルと比較的推力が大きい電気推進を組み合わせることで、どちらか一方だけでは設計できない軌道を利用した、より高度なミッションが実現可能になります。以前はJAXA宇宙科学研究所にて、IKAROSの技術を大幅に発展させたソーラー電力セイルOKEANOSによる木星トロヤ群小惑星探査ミッションが検討されていましたが、残念ながら採択されず、実現には至りませんでした(チームは2022年に解散)。しかし、OKEANOSの検討の中で培われた様々な探査技術は幅広く有用であり、それらは現在他の複数のミッションに応用されようとしています。特に太陽輻射圧(および電気推進)を用いた航行技術(ソーラー電力セイルの根幹となる技術)は、本プロジェクトの中で発展させようとしています。

本プロジェクトが目指すもの

本プロジェクトの基盤となる研究会は、IKAROS・OKEANOSに関係する研究者を中心に2020年春に開始しました。まず、東京工業大学で技術が発展してきた超小型衛星(宇宙機)にソーラーセイルを搭載すれば何ができるか、という問いをテーマに自由なミッション検討を始めました。背景には、OKEANOSのミッションを長らく検討してきたにもかかわらず実現できなかったことから、低コストかつ短期開発が可能な超小型宇宙機でソーラーセイルの(まだ実現されていない)航行技術実証を早期に行いたいという狙いがあります。IKAROSのミッションでは太陽輻射圧による加速は確認されたものの、それを自在に操り狙った目的地に行くという技術は獲得できていません。しかしこの航行技術こそがソーラー電力セイルの根幹であり、優先的に宇宙で実証することが重要と考えています。これが本プロジェクトの大目的の一つです。

超小型宇宙機とソーラーセイルの組み合わせには、早期技術実証に適していること以外にも利点があります。超小型宇宙機は搭載できる推進剤量が非常に少ないため、一般には厳しいΔV(加速量)の制約下でミッションを設計する必要がありますが、ソーラーセイルを搭載すれば推進性能が向上し、設計できるミッションの幅を拡げられます。また、光子加速の大きさは宇宙機質量に対するセイル面積比にほぼ比例するため、軽量な超小型宇宙機との相性が良く、超小型宇宙機の推進能力を効果的に底上げできます。本プロジェクトのもう一つの大目的は、ソーラーセイル技術により、超小型宇宙機を用いた高度な(従来は困難だった)宇宙探査を実現することです。例えば少ない推進剤で目的地(軌道)に到達し、そこに長期間滞在する、あるいはより遠方を探査するミッションが考えられます。

現在の活動状況

以下の記述は2023年頃までの内容です。現在は超小型ソーラーセイル「PIERIS」の開発を進めています(詳細は準備中)。

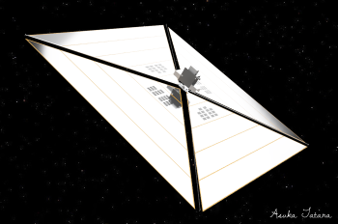

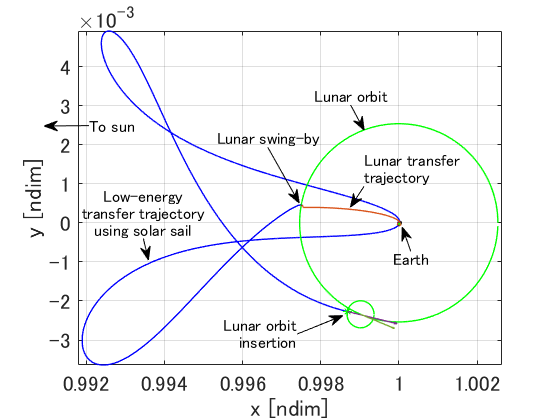

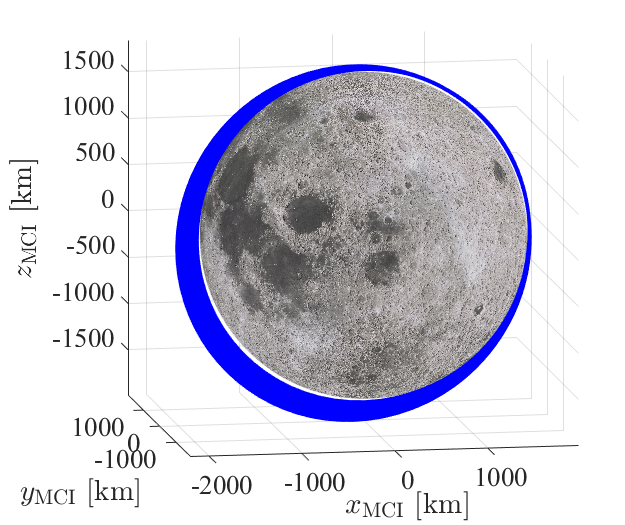

代表的なミッションを想定した宇宙機システム設計の検討結果から、現状では超小型ソーラーセイルは(ミッションにもよりますが)総質量およそ30 kg以上、セイルサイズは約5 m四方になると見込んでいます。これを前提として、現在RGでは(A)ソーラーセイルの特長を活かしたミッション検討(軌道設計)と(B)キー技術の研究開発に取り組んでいます。(A)について、当研究室では現在、太陽-地球-月系におけるミッションを中心に検討しています(RESEARCHもご覧ください)。例えば、ソーラーセイルを用いた月遷移軌道から月周回軌道への投入軌道の設計や月周回軌道維持制御に関する検討(現在も実施中)結果から、通常の宇宙機と比べて月周回軌道へのアクセス性や長期間滞在を行う能力が飛躍的に向上することが分かっています。つまり、より高性能な超小型月探査機が実現できることになります。また(B)について、当研究室では姿勢・軌道統合制御系の研究開発(こちらについても、RESEARCHも併せてご覧ください)に取り組んでいます。姿勢・軌道統合制御はソーラーセイルが「狙った目的地に行く」ための最重要技術の一つです。なお、同じくキー技術であるセイル構造系の研究開発については,宮崎研究室(JAXA宇宙科学研究所)を中心に取り組んでいます。

他にも、RGではミッション実現のための打ち上げ機会の調査を行っています。近年、地球低軌道向けの超小型宇宙機の打ち上げ機会は飛躍的に増えてきていますが、当初本プロジェクトが目指している深宇宙(ソーラーセイルが探査を行う主な舞台)に到達できる機会は依然として限られており、獲得は容易ではありません。このため、最近では地球周回軌道での先行技術実証も視野に入れ検討範囲を拡大しています。地球周回軌道は深宇宙とは姿勢・軌道力学の特性が大きく異なるため、全ての技術が共通というわけではありませんが、そこでの実証は非常に有用です。これに向け、地球周回軌道でのソーラーセイルの姿勢・軌道統合制御や有用性に関する検討も開始しています。

GRAPHIUM

片岡ラインX線ガンマ線イメージングプロジェクトに、宇宙・大気物理グループの一員(超小型衛星開発担当)として参画し、超小型衛星「GRAPHIUM」を開発しています(詳細は準備中)。

Microsatellite Projects

他にも、旧松永・中条研究室の体制で、可変形状姿勢制御実証衛星ひばり、うみつばめ(Project PETREL)に参画しています。詳細は各リンク先をご覧ください。